|

| ▲ 施設の外観 |

地域に根ざした保育事業を展開

埼玉県さいたま市にある社会福祉法人まあれ愛恵会は、「子ども一人ひとりを大切にし、家庭的な雰囲気の中、園児自らが伸びる力を援助し、また地域から愛される保育園を目指す」という保育理念のもと、地域に根ざした保育事業を展開している。

法人の沿革としては、平成14年に認可外保育所の「家庭保育室まあれ」を開設したことにはじまり、平成19年3月に社会福祉法人を設立。現在は法人本部のあるさいたま市を中心に埼玉、東京、神奈川において認可保育所、小規模認可保育所、認証保育所計26カ所のほか、特別養護老人ホームを運営している。

事業拠点となるさいたま市における保育施設の整備状況について、理事長の海田英彦氏は次のように説明する。

「さいたま市は、都心へのアクセスが良好で、住宅整備が進んでいることから、子育て世帯や共働き世帯が増加しており、保育ニーズの高い地域となっています。その一方で、保育施設の整備が追いつかず、令和2年度の待機児童数が全国ワーストを記録しました。このような状況のなか、さいたま市では令和3年度に保育施設の整備( 61施設、保育定員数3,480人増)を進めるとともに、待機児童問題の解消に取り組み、3年連続で待機児童ゼロを実現しています。当法人においても令和2年以降、8カ所の認可保育所を新設しています」(以下「 」内は海田理事長の説明)。

さらに、さいたま市の取り組みとして、保育所の新設時に5歳児クラスが定員割れすることから、空いた保育室を活用して利用ニーズの高い1歳児を2年間限定で受け入れる定期保育を実施し、待機児童問題の解消につなげている。

|

|

| ▲ まあれ愛恵会は、埼玉県さいたま市を中心に東京、神奈川において26カ所の認可保育所を運営。写真はさいたま市にある「常盤たいよう保育園」 | |

|

|

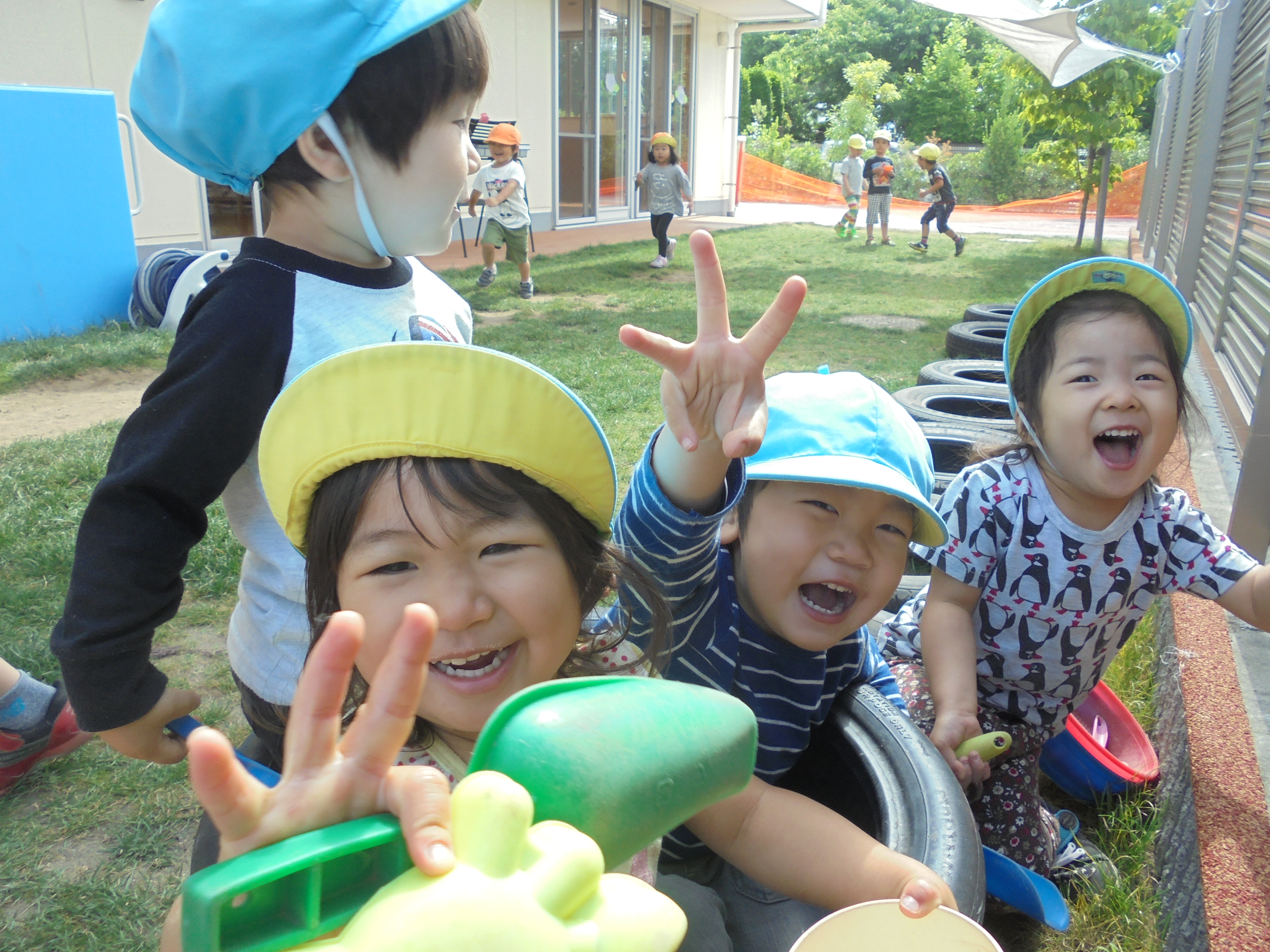

| ▲ こども一人ひとりを大切にし、家庭的な雰囲気のなか、園児自らが伸びる力を援助することを大切にしている | |

こどもの成長を促す自然体験の機会を提供

同法人が実践する保育の特色としては、こどもたちが自分で物ごとを考えたり、気づきとなる言葉がけをすることにより、豊かな創造力や自発性、人間力の基礎を身につけてもらうことを目指している。また、心身ともに健やかで逞しいこどもの成長を促すために、自然体験の機会を多く取り入れている。

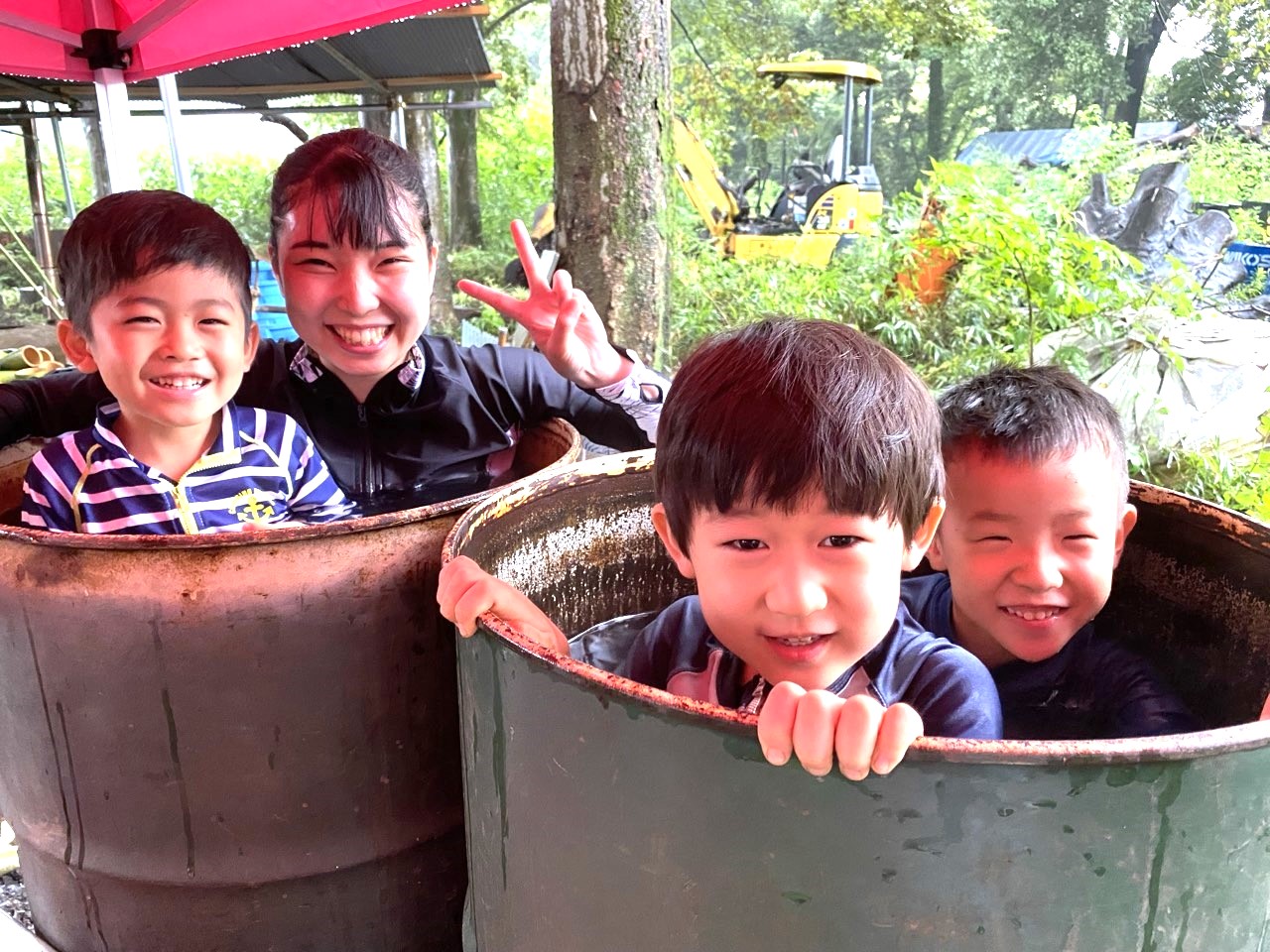

「自然体験の一つとして、5歳児を対象に地元農家と連携した田植え体験を行っています。こどもたちは苗を育てることからはじめ、田植え、稲刈りなど、すべての農作業を経験し、収穫後は自分たちで脱穀や精米した米を炊いて、おにぎりをつくって食べることを1年間かけて体験しています。自然は思い通りにならないことが多いなか、自分たちで考える力や工夫する力を身につけてほしいと考えています」。

さらに、同法人では医療的ケア児の受け入れにも取り組んでおり、さいたま市で受け入れをしている15園のうち、3園を運営している。

対応している医療的ケアとしては、喀痰吸引や経管栄養、酸素療法、血糖管理、導尿、人工肛門の管理などを医師の指示書をもとに担当看護師が行っている。医療的ケア児の受け入れを開始するにあたっては、医療的ケアを熟知した看護師2人を採用し、経験の少ない看護師がスキルや知識を習得する教育体制をつくったという。

|

|

| ▲ 5歳児を対象にした田植え体験では、こどもたちがすべての農作業を経験し、自分たちが精米した米を炊いて食べることを体験する機会を提供 | |

|

|

| ▲ 多くの自然体験を通してこどもたちの豊かな心を育んでいる | |

ライフスタイルにあわせて選択できる制度を導入

現在、全国的に保育士の確保が大きな課題となっている。とくに、さいたま市では大規模な施設整備を進め、人材確保が厳しいなか、同法人は安定して保育士を採用することができているという。

働きやすい環境づくりの取り組みの一つとして、職員のライフスタイルにあわせて選択できる2種類の給与体系を導入している。

「選べる給与体系を導入したきっかけは、昨今、奨学金を利用する学生が増え、入職後に返済できずに離職するケースがあることを知ったことでした。そこで奨学金の返済や一人暮らしの生活費等に充てられるよう、月々の給与額を充実したプランと、年2回の賞与を充実したプランの2種類をつくり、職員が選択できるようにしました。職員からも評判がよく、利用割合もほぼ同じで、それぞれにニーズがあります。そのほかにも、産休・育休制度や借り上げ社宅制度、各種手当など、働きやすい職場環境づくりと定着に向けて福利厚生の充実を図っています」。

さらに、正職員とパート職員以外に、産休育休後の働き方として準職員制度を導入している。子育てをしながら働けるように勤務の曜日や時間を固定できる制度で、月給は8時間勤務の場合、正職員と同額(賞与は原則半額)で、子育てが落ち着いたタイミングや家庭環境の変化で正職員に切り替えることも可能となっている。

全国の養成校への学校訪問に取り組む

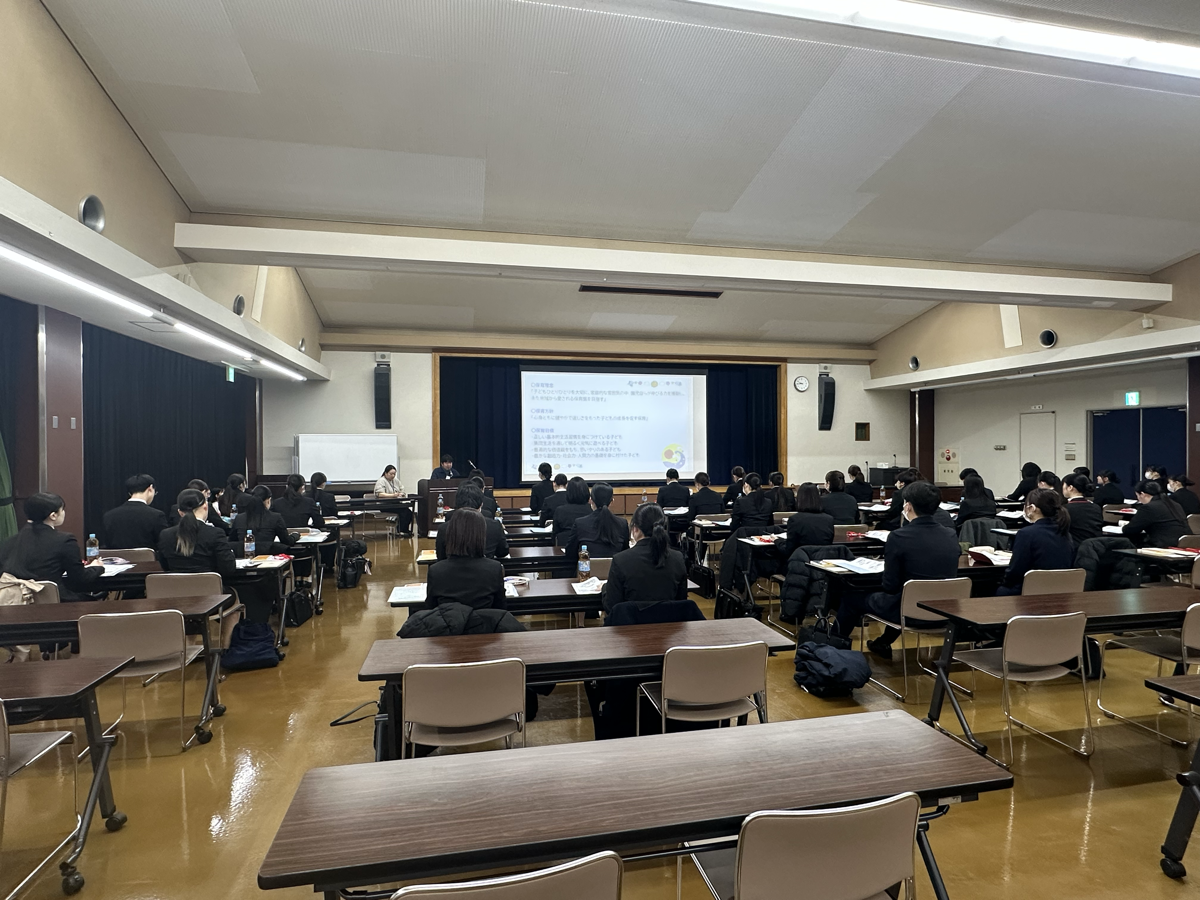

採用活動では、大学や養成校の就職フェアに積極的に参加し、保育士のやりがいやケーススタディなどの説明を行っている。さらに、首都圏の養成校だけでは限界があることから、年間を通して全国にある約260校の学校訪問を行っているという。

「当法人の特徴として、基本的に法人本部所属の職員を配置せず、各園の園長、副園長、主任保育士が業務を行う組織体制としています。従来型の組織の場合、採用活動では人事担当者が学校訪問を行うケースが多いと思いますが、保育の現場を知らなければ、プレゼンや質問の回答の説得力が欠けます。現場を熟知した職員が説明することで取り組みや熱意が伝わりますので、学校訪問は、現場の実情を知る私や各園の園長、副園長、主任保育士で行っており、職員研修の企画・運営や事務業務なども担っています。事務業務については、いまはクラウドなど便利な機能を活用することで、それほど負担感なく業務を行うことができますし、法人本部の経費をコストカットした分、職員の給与に充てることができています」。

全国の養成校への学校訪問に取り組むことで、新卒採用の3分の1を地方出身者が占めており、借り上げ社宅制度があることも強みとなっているという。

そのほかにも、法人全体で毎年100人を超える実習生を受け入れており、職員にとっても実習生を指導するために勉強をしたり、初心に戻る機会になるなど、双方のメリットとなっている。

一方、業務負担の軽減に向けた取り組みとしては、安定的な人材確保により、余裕をもった人員配置をとることで、不測の事態にも対応することができ、特定の職員に負担がかからない体制をつくっている。

職員の残業時間は月平均4時間ほどで、職員は余裕をもってこどもたちと関われることにより、保育の質を高めることにつながっているという。

|

|

| ▲ 学校のオープンキャンパスに参加し、保育士のやりがいやワークスタディについて説明している様子 | ▲ 左から常盤たいよう保育園 園長の柿崎かおり氏、南与野たいよう保育園 園長の山本悠里氏 |

社会福祉連携推進法人を設立

さらに、同法人は令和5年3月に設立された社会福祉連携推進法人「さくらグループ」に参加し、海田理事長が代表理事に就任している。同グループは、埼玉県を中心に保育事業を行う社会福祉法人10法人、株式会社7社が参画しており、共通の想いをもっている法人が連携や協働化を図り、こどもたちのイベントや採用活動を行うことを目的としている。

なお、令和4年4月に創設された社会福祉連携推進法人制度は、社会福祉法人などが社員となり、福祉サービスを行う法人同士の連携・協働を図るための取り組みを行う法人制度として、全国で22法人が認定を受けている(令和6年9月現在)。

具体的な取り組みとしては、社会福祉連携推進法人の認定基準に定められている6つの業務のうち、「地域福祉支援業務」と「人材確保等業務」を実施している。

地域福祉支援業務では、地元の養成校での授業の講師や実習生の受け入れ、中学校の職業体験などの依頼をグループとして受け、協働で実施している。また、行政や企業の協賛を受け、主催するサッカー大会の「保育園交流チャレンジカップ」は、2,000人を超えるこどもと保護者が参加する大規模イベントとなっている。

そのほかにも、それぞれの法人のノウハウを出しあいながら、内定者研修をはじめ、さまざまな職員研修を共同開催しているという。

|

| ▲ さくらグループが主催する「保育交流チャレンジカップ」は、こどもと保護者の約2,000 人が参加する大規模イベントとなっている |

連携により保育所の経営を立て直す

人材確保等業務の取り組みとして、グループの採用パンフレットを作成し、全国の養成校に送付している。

「各自治体でも作成していただいていますが、さいたま市だけでも市立保育所は約200園あり、1園あたりの情報量が少なく、学生や就職担当者も選ぶことが難しい状況です。グループの採用パンフレットであれば、さまざまな情報を掲載することができますし、送付後に学校訪問を行うことで就職担当者の認知度を高めることができます。また、個人情報を伏せたうえで、どこの学校の学生が見学に来たといったビビットな情報も随時交換しているので、採用戦略の立案や見直しを図るうえでも非常に役に立っています」。

さらに、社会福祉連携推進法人の連携により、保育所の経営を立て直すことができたケースがあるという。

「グループ内のある保育所で保育士の離職が相次ぎ、定数が足りなくなるという相談を受けました。そこでグループの法人から主任クラスの保育士6人を期限付きの在籍出向というかたちで送り出し、日々の保育を行いながら、職員の採用活動にも協力することにより、4カ月半で立て直すことができました。もし、このような対策をしなければ、定数が不足する分のこどもを他園に転園させることになり、こどもだけなく保護者にとっても大きな負担をかけるおそれがありました。近年、保育士の大量退職により閉園せざるを得なくなったというニュースがありますが、社会福祉連携推進法人で立て直すモデルケースをつくることができましたので、今後は他の法人との情報共有を図り、このような取り組みを広げていくことを考えています」。

よりよい保育を実践するため、地域連携を推進する同法人の今後の取り組みが注目される。

|

| ▲ さくらグループが主催する「保育交流チャレンジカップ」は、こどもと保護者の約2,000 人が参加する大規模イベントとなっている |

社会福祉法人まあれ愛恵会 理事長

海田 英彦 氏

今後の展望としては、愚直にこどもと家族の役に立つことを考えていくことに尽きます。それを職員とやりがいや喜びを共有しながら、法人として取り組んでいきたいと思います。

今後の展望としては、愚直にこどもと家族の役に立つことを考えていくことに尽きます。それを職員とやりがいや喜びを共有しながら、法人として取り組んでいきたいと思います。また、社会福祉連携推進法人制度については、認定基準に定められる6 つの業務がありますが、少しはみ出してでも、できることの可能性をみせていかなくては、この制度の未来はないと思っています。国の想定を超えて「こんなこともできる」ということを「さくらグループ」として実証していきたいと思いますし、可能性のある制度だと感じています。

<< 施設概要 >>

| 病院開設 | 平成19 年4 月 | ||

| 理事長/病院長 | 海田 英彦 | ||

| 法人施設 | 【保育】認可保育所、小規模認可保育所、認証保育所 計26カ所 【高齢者福祉】特別養護老人ホーム | ||

| 住所 | 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2−12−17 | ||

| TEL | 048−813−6036 | FAX | 048−813−6039 |

| URL | https://marehoikuen.com/ | ||

■ この記事は月刊誌「WAM」2025年3月号に掲載されたものを一部変更して掲載しています。

月刊誌「WAM」最新号の購読をご希望の方は次のいずれかのリンクからお申込みください。

WAM NETご利用ガイド

WAM NETご利用ガイド