�@�����J���Ȃ́u��É�쑍���m�ۑ��i��c�v�i�����F�c�����E��ʌ�����w�������j��3��3���ɊJ�Â���A�n���É�쑍���m�ۊ���̎��s�A�ߘa5�N�x��t���y�їߘa6�N�x�����Ȃǂɂ��Ď����ǂ�����A�c�_�����킵���B

�@�����ǂɂ��A��Õ���ł͉ߋ�9�N�Ԃ�7,739���~����t����A����5,909���~�����s�ς݁i���s��76.4���j�B��앪��ł͉ߋ�8�N�Ԃ�7,552���~����t����A����5,838���~�����s�ς݁i��77.3���j�Ƃ̂��ƁB���s����s���{���ʂɂ݂�ƁA��Õ�����앪��50���䂩��90����܂ŁA�o���c�L���݂�ꂽ�B�\��������́A�s���{���ԂŎ��s�z�⎷�s���̊i���������Ă��邱�Ƃւ̌��O���\�����ꂽ�ق��A�u�l�ފm�ہE�{���v��u��샍�{�b�g�EICT�̓����v�ɗD�悵�Ċ��p�����悤���������������B

������ɑΉ�������É��̒̐�������i�߂�����x��

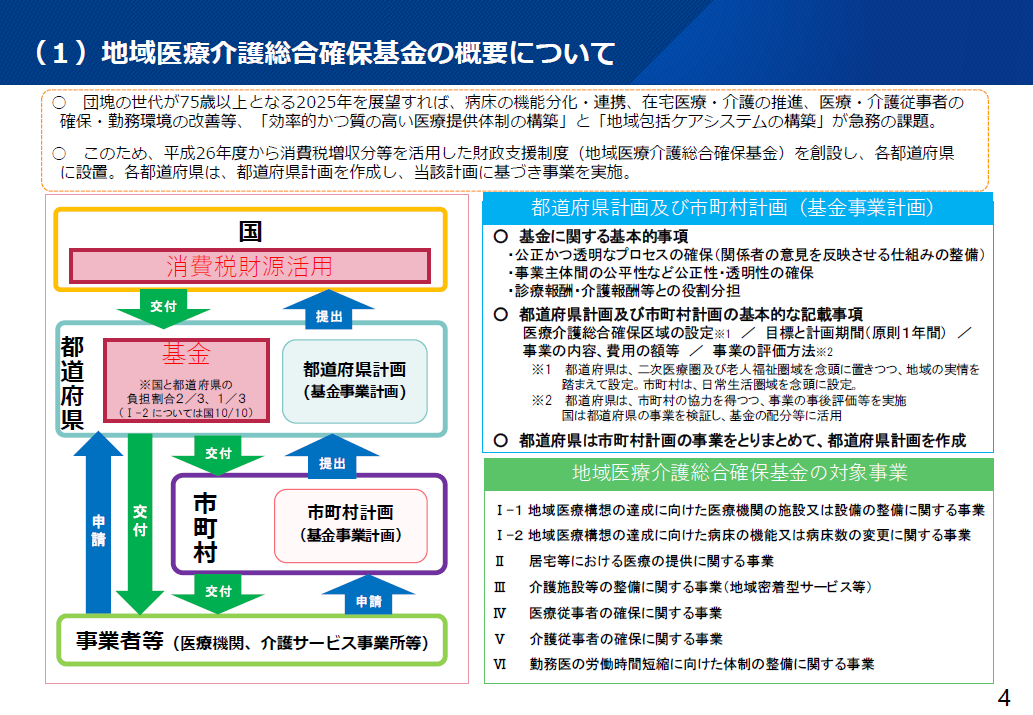

�@�u�n���É�쑍���m�ۊ���v�́A������ɂƂ��Ȃ��n��̈�Ãj�[�Y�̕ϗe������v�̑����ɑΉ�������É��̒̐��𐮂��邽�߁A�@�a���̋@�\�����E�A�g�A�A�ݑ��ÁE���̐��i�A�B��ÁE���]���҂̊m�ہE�Ζ����̉��P�A�ȂǂɎ��g�ވ�Ë@�ւ���T�[�r�X���Ə��ɑ��A�e�s���{�����v��I�ɍ����x�����s�����x�̂��ƁB����26�N�̏���ň����グ�i�Љ�ۏ�Ɛł̈�̉��v�j�̍ۂɁA�����������p���Ď��{���邱�ƂƂ���A��É�쑍���m�ې��i�@�i�n��ɂ������Ëy�щ��̑����I�Ȋm�ۂ̑��i�Ɋւ���@���j�ɂ���Ė@�艻�B����3����2�A�s���{����3����1�����o���Ċ����ݒu���A���N�x�A�n��̎���ɉ������̐������ɏ������s���Ă���B

�@�u��É�쑍���m�ۑ��i��c�v�́A���ҁE���p�ғ��A�n�������́A��Õی��ҁA��Ë@�ցA���T�[�r�X���ƎҁA�W�c�́A�w���o���҂Ȃǂō\������A���@�Ɋ�Â��u�����m�ە��j�v�i�n��ɂ������Ëy�щ��𑍍��I�Ɋm�ۂ��邽�߂̊�{�I�ȕ��j�j�̍쐬�E�ύX��A����̎g�r�y�єz�����ɂ��āA�������s�����̂Ƃ���Ă���B

����ɂ���g�ݗ�F

�a���@�\�]���^���C����҂̉�쏕�芈�p�^��샍�{�b�g�EICT�̕��y���i

�@3��3���ɊJ�Â��ꂽ��21���ł́A�N�x���Ƃ̊���̋K�͂⎷�s�̂ق��A��Ȏ��g�ݎ���Ƃ��āA���̂悤�ȗႪ�Љ�ꂽ�B

�@�E�ߏ�ƌ����܂��a������s���Ƃ����a���ւ̋@�\�]���ɂ�����K�v�Ȏ{�ݐ�����E�ݔ�������̎x���i��Õ��j

�@�E�a���@�\�ĕ҂̎��{�ɔ����Č�������a�����ɉ��������t���̎x���i��Õ��j

�@�E�ݑ�×{���x���鑽�E���ΏۂƂ������Ȏx���̕��y�[���ɂ����錤�C�̎��{�i��Õ��j

�@�E�a�@��t�̕��E�v���O�����̍쐬�╜�E�̃}�b�`���O�x���i��Õ��j

�@�E��t�̘J�����ԒZ�k�Ɍ��������g�݂ւ̎x���i��Õ��j

�@�E�n�斧���^�T�[�r�X�{�ݓ��̐����̎x���i��앪�j

�@�E�����Z���A��w�w�A���E�ҁA���N��҂��Ƃ̉��d���̌���̎��{�i��앪�j

�@�E�n��̌��C����҂́u��쏕��v�Ƃ��Ă̈琬�̎x���i��앪�j

�@�E��샍�{�b�g�EICT�̕��y���i�Ɋւ��錤�C�̎��{�i��앪�j

�@�E��쎖�Ə����ɂ��O���l���w�������̏��w���̑ݗ^�E���t�i��앪�j

�u���x���m���Ă��Ȃ��v�u�����͂��R�������͂�肽�����Ƃ����Ȃ��v

�u�n�R���̐������]���Ҋm�ۂɊ��p���v

�@�\��������́A���x�̉��P�_�ɂ��Ĉӌ����o���ꂽ�B

�@�s���{�����Ƃ̎��s���̍��قɊւ��ẮA�u�s���{���ɂ���āA������g������g���Ȃ�������Ƃ�����������ƕ������A���[�J�����[��������Ȃ琥�����K�v�ł͂Ȃ����v�Ƃ����ӌ���A�u���Ǝ҂ɐ��x���m���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B��������p�������Ƃ̊g�[�ɂ��Ď��m��}��K�v������̂ł́v�Ƃ������ӌ����o���ꂽ�B

�@�܂��A���]���҂̊m�ۂɊւ��鎖�ƂŁA�ߘa5�N�x��t���̓����s�̊���K�͂��ˏo���Ă��邱�ƂɌ��y���āA�u������3���̂P���s���{�����S�ƂȂ��Ă��邱�ƂŁA�����̖͂R�������ł͂�肽�����Ƃ����Ȃ����N���Ă���B�s�s���ւ̐l�ޗ��o�����O�����B�s���{���̍����͂ɂ�����炸�A�l�ފm�ۂ̂��߂̎��g�݂��s����悤�ɂ��Ăق����v�Ɖ��P�����߂�ӌ����o���ꂽ�B

�@����̊���̊��p�̂�����Ɋւ��ẮA�u��쌻��ł͋ɒ[�Ȑl���s���Ɋׂ��Ă���B�{�ݐ����ɍ��������ĐV���Ȏ{�݂�������A�]���҂̊m�ۂɎg�������Ăق����v�u��샍�{�b�g��ICT�����x�����Ɏ������s���͂��悤�ɁA�s���{���C���ł͂Ȃ����ꊇ�ŕ⏕�����{������A����̎��Ǝ҂̕��S���ɗ͏��Ȃ��Ȃ�悤�ȗv���ɘa�����肢�������v�Ƃ������ӌ����o���ꂽ�B