厚生労働省の「地域共生社会の在り方検討会議」(座長=宮本太郎・中央大学法学部教授)は3月27日、第9回会合を開いて、これまでの議論を踏まえた論点整理に向けて、事務局提示による「論点整理案」をもとに議論を交わした。

論点整理案は、①地域共生社会の実現に向けた取組、②身寄りのない高齢者等に関する課題への対応、③成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実、④その他(社会福祉法人・社会福祉連携推進法人の役割/災害時の被災者支援との連携など)――という4章で構成され、これまでの会合でヒアリングも含めて展開されてきた議論の内容を、制度・施策の見直しや新制度構築に向けた問題提起へと“昇華”したものとなっている

目標・期間の明確化/所定のプロセスの実施/定期的な検証と見直し

①の「地域共生社会の実現に向けた取組」に関しては、現行の社会福祉法で規定されている「地域共生社会の理念・概念」を再整理し、“共生の権利性”を盛り込むとともに、あわせて、福祉サービスの提供に際して「意思決定支援への配慮」の必要性を同法上に明確化することを提起。

さらに、「包括的な支援体制の整備」と「重層的支援体制整備事業(以下「重層事業」)」の関わりを整理して、重層事業を活用せずに包括的な支援体制の構築をすすめる市町村にも、体制整備への支援が行われるよう見直しを求めるとともに、そもそも重層事業は「包括的な支援体制の整備のためのスタートアップ的な性質」のものであるとして、目標や期間を明確化して取り組むことを求める内容となっている。

包括的な支援体制の整備や重層事業の実施にあたっては、そのまちにあった取組を進めるために、「多様な地域の関係者との対話」「現状の地域資源の把握と見える化」「地域における既存制度・事業で対応できないとされる対象者の把握」といったプロセスを踏むように、その手順を整理・具体化して、市町村に実施を求めることを提起した。

身寄りなき高齢者、日自事業をアップグレードして対応する案

②の「身寄りのない高齢者等に関する課題への対応」に関しては、単身世帯の増加が見込まれるなか、これまでは家族・親族等が担ってきた「(1)日常生活支援、(2)入院・入所の手続等支援、(3)死後事務」などを受けられない人が急増することへの対応として、「現行の日常生活自立支援事業を拡充・発展させて、新たな事業(=新日自事業(仮称))として社会福祉法に位置づけ、多様な主体の参画を得る」というスキームが示された。資力が少ない人に対する「特別な配慮」が必要だとし、民間の「高齢者等終身サポート事業」などとの関係性や、体制・財源については、今後さらに詰めるべきだとしている。

③の「成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実」は、法制審議会民法(成年後見等関係)部会で進められている議論と足並みをそろえ、成年後見制度が「適切な時機に必要な範囲・期間で利用できる仕組み」へと見直される方向であるのとあわせて、「判断能力が不十分な人の地域生活を支える新たな支援」の仕組みが必要だと指摘。そのスキームとして、上述の「新日自事業」の活用を提起するとともに、「市民が本人目線で意思決定支援を行う取組」の促進を打ち出した。

こうした新スキーム案について、構成員からは「最低限、全国の市町村で実施できる受け皿が確保できる」と評価する意見も出されたが、一方で「この事業は24時間365日、いつでも出動できる体制を組まなければ対応できない。対象者はどんどん増えていく。本当に担いきることができるのか」と懸念する声も上がった。

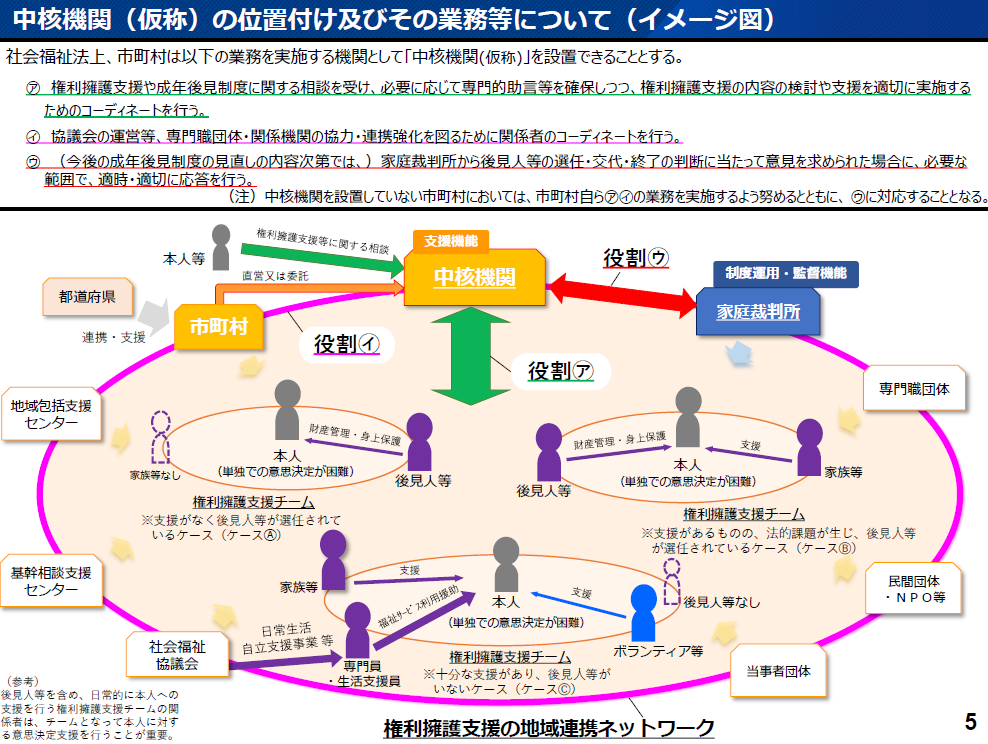

権利擁護支援の司令塔「中核機関」、改称のうえ法定化へ

また、論点整理案では、③で、地域の権利擁護支援の司令塔を担う「中核機関」について、現行の「(ア)相談受付と必要な権利擁護支援へのつなぎ」と「(イ)専門職団体・関係機関の協力・連携強化」という2つの役割に加え、今後の成年後見制度の見直しにかかる内容次第では、「(ウ)家庭裁判所から後見人等の選任・交代・終了の判断に当たって意見を求められた場合に、必要な範囲で、適時・適切に応答を行う」役割が加わるものと指摘。名称変更のうえ、社会福祉法上の機関として法定化するべきだとしている。