��S��F�Ō�̐��̏[���ɂȂ���f�[�^���͂Ƃ�

�c�o�b����S���̕��ύ݉@�������킩��

�@�c�o�b�f�[�^�̊��p�ƊŌ암�Ƃ����ƊW���Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ǝv��ꂪ���ł����A���͍ł��o�c���P�ɉe�����o��\��������܂��B����́A���̓_�ɂ��ĕa���ƊO���̂Q�̑��ʂ���݂Ă����܂��B

�@�܂��A�a���łc�o�b�f�[�^�����p���鎋�_�ł��B�����m�̒ʂ�A�c�o�b�ł͍݉@������Z���������قǁA�P��������̐f�ÒP���������Ȃ�_���v�ƂȂ��Ă��܂��B�}�����a�@�̍݉@�����Z�k���Ƃ����A���̕��j�̈�ł�����A���ۂɂc�o�b�Ώەa�@�̍݉@�����͔N�X�Z���Ȃ�X���ɂ���܂��B�ł́A�ǂ̂悤�Ȏ��a���ǂ��܂ŒZ�����邱�Ƃ��K�Ȃ̂ł��傤���B���̎Q�l�ɂȂ�w�W���A�c�o�b���Ƃ̓��@���Ԃł��B

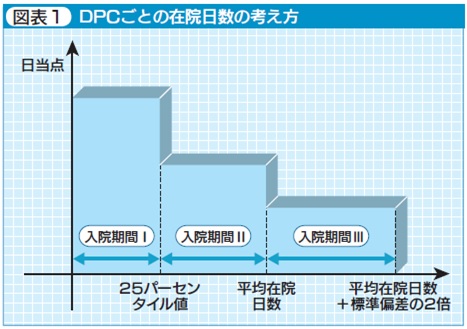

�@�����炢�ɂȂ�܂����A�Q�O�O�O�ȏ゠��c�o�b���ނ��Ƃɓ��@���Ԃ��T�E�U�E�V�E����ȏ�̂S�敪�ɕ�����Ă��܂��B�c�o�b���ނ��Ƃ̑S�����ςɑ�������̂����@���ԇU�ł��i�}�\�P�Q�Ɓj�B�Ⴆ�A���l�̔x���̎�p�Ȃ����u���Ȃ��i�O�S�O�O�W�O���O�X�X���O�����j�Ƃ������a�̑S�����ύ݉@�����́A���@���ԇU�ł���13���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�Q�l�܂łɁA���@���ԇT�Ƃ����̂́A�c�o�b���ނ��Ƃɍ݉@�������Z���Ǘ�����ɕ��ׂĂ����A�S�̂̂P�^�S�ɑ�������Ǘ�̍݉@�����i25�p�[�Z���^�C���l�j�Őݒ肳��܂��B���@���ԇV�́A���̍݉@�����ȓ��ɁA�S����95���̏ǗႪ�܂܂��i�c�o�b���ނ��Ƃ̕W�����̂Q�{�j�����ƂȂ��Ă��܂��B

�K�ȍ݉@��������������

�@�a���ŁA���銳�҂̍݉@�����������Ȃ��Ă����ȁA�Ǝv�����ꍇ�́A���̊��҂̂c�o�b���@���ԇU���m�F����ƎQ�l�ɂȂ�܂��B�������@���ԇU���Ă�����A�������a�őS���̑��̕a�@�ɓ��@���Ă�����A���łɑމ@���Ă���\��������Ƃ������Ƃł��B�������A�����܂ŕ��ϒl�ł���A���ׂĂ̊��҂����@���ԇU�ȓ��őމ@���ׂ��A�Ƃ����킯�ł͂���܂���B���҂̏�Ԃ�A�މ@��̊��܂��������Ŕ��f���邱�Ƃ���Ȃ̂͂����܂ł�����܂���B

�@���炾��Ɠ��@���������Ă�����A�������a�Ȃ̂Ɉ�t�ɂ���đމ@�̔��f��������肷��ꍇ�Ȃǂɂ́A�S���̕��ϒl���Q�l�ɂȂ�ł��傤�B���̂悤�ȁh�G�r�f���X�g�������āA��t�ƍ݉@���������߂ɂȂ��Ă��Ȃ����A�މ@�������n�߂��ق����悢�̂ł͂Ȃ����A�������邱�Ƃ��ł��܂��B

���҂��Ƃ̓��@���Ԃ����A���^�C���ɔc������

�@�ł́A���@���̊��҂̓��@���ԇU�����A���^�C���Œm��ɂ́A�ǂ�������悢�̂ł��傤���B�d�q�J���e���̃V�X�e���ŁA�����̏������Ƃ���͖��Ȃ��̂ł����A�����A���@�̃V�X�e�����Ή����Ă��Ȃ��ꍇ�́A�㎖�ۂƑ��k���Ă݂Ă��������B�c�o�b�̃f�[�^�����A���^�C���Œ��o���A�G�N�Z���Ȃǂʼn��H���邱�ƂŁA�a�����Ƃ̊��ҕʂ̓��@���Ԃ�c�����邱�Ƃ��ł��܂��i�}�\�Q�Q�Ɓj�B����I�Ɉ㎖�ۂŃf�[�^���쐬���Ă��炤�Ƃ悢�ł��傤�B���{�݂Ŏ��ۂɊ��p���Ă���t�H�[�}�b�g������܂��̂ŁA����]�ł�����M�҂��Ăɂ��A�������������B

�@���̃f�[�^�Œ��ӂ��ׂ��Ȃ̂́A���̎��_�łc�o�b�a�������o�^����Ă���K�v�����邱�Ƃł��B���̕a�����킩��Ȃ��ƑS�����ς��킩��悤������܂���B���@��A��t���ł��邾�������a����o�^���邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�܂��B�܂��A���@��ɗe�Ԃ��ω����A�ŏI�I�ɂ͂c�o�b�a�����ς�邱�Ƃ�����܂��B��p�⏈�u�̗L���Ȃǂł��݉@�����͕ω����܂��̂ŁA���X�g�ō݉@�������킩�����Ƃ��Ă��A���s�̕a���ł̎Q�l�����ƍl���Ă��������B

�f�Â̈ꕔ���O���Ɉڍs�����

�@�����āA�O���ɂ�����c�o�b�f�[�^�̊��p������݂Ă����܂��B�c�o�b�͓��@�̂��Ƃ�����O���ɂ͊W�Ȃ��̂ł́A�Ǝv���Ă�����������ł��傤�B�O���ɊW���邱�Ƃ̈���A�\����@�̓��@����̌�����摜�f�f�̊O���V�t�g�ł��B�c�o�b�̏ꍇ�A���@��̌�����摜�f�f�͕����Ă��܂��܂��B

�@���̈���ŁA���@�O�̊O���Ŏ��{����Ώo�����ŎZ�肷�邱�Ƃ��ł��܂��B�����������Ƃ���A�ً}���@�̏ꍇ�͓���̂ł����A�\�肳��Ă�����@�̏ꍇ�A�O���ŋɗ͌��������ς܂����@���邱�Ƃ��o�c�I�Ƀv���X�ɂȂ�܂��B

�@����ɁA����24�N�x�̐f�Õ�V���肩��c�o�b�W���ɕa�@�Q�̕]���������܂����B���̕]����̈�ɁA��Փx�̍�����p�𑽂������Ă��邱�Ƃ�����܂��B���̊�����߂邽�߂ɂ́A��Փx�̒Ⴂ��p�͊O���Ŏ��{���邱�Ƃ���̑I�����ƂȂ�܂����B�����ŁA���@���Ԃ��Z���A�N���j�b�N���ł���Γ��A��Ŏ��{���Ă���悤�Ȏ�p�Ǘ�ɂ��ẮA���@���̂��̂��O���V�t�g�ł��Ȃ����^�p��ύX���Ă����Ë@�ւ������Ă��Ă��܂��B�������p�A�|���y�N�g�~�[�A�S���J�e�[�e���Ȃǂ����̈��ł��B

�@�]�k�ł����A�A�����J�̋}�����a�@�ł́A���������Ǘ�͂������O���Ŏ��{����̂���ʓI�ł��B����ɁA�a�@�ɂ���Ă͎�p�̂W�������A���p�ƂȂ��Ă���Ƃ�������邭�炢�ł��B�����Ⴄ�̂œ��{���A�����J�̂悤�ɂȂ�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��ł����A�K���Ȉ�Ô�̂��߂ɓ��@�Ǘ�̊O���V�t�g���i�ނ��Ƃ͍l������ł��傤�B

�@���������A������摜�f�f�A��p�̊O���V�t�g���i�ނƂ������Ƃ́A�O���̋@�\���g�[���邱�Ƃ��Ӗ����܂��B����܂ł͕a���̃X�^�b�t�őΉ����Ă����A�����O��A��p�O��̊Ō�P�A���A�O���ŋ��߂���悤�ɂȂ�܂��B�u��a�@�̊O���@�\�͏k������v�Ƃ������̕��j���o�Ă��܂����A�k�������͍̂Đf�̃t�H���[���҂ł���A��剻�����O���͑�������܂���B�a���̂悤�ɊŌ�t���̔���������Ȃ����߁A�z�u����Ō�t�������炵�ĕ⏕���Ȃǂł܂��Ȃ��Ă����Ë@�ւ����Ȃ��Ȃ��ł��傤�B�������A����܂œ��@�ł���Ă������Ƃ��O���ɃV�t�g������ɂ́A�����̏[�����͕K�v�ɂȂ�܂��B

���@���̋L���͌������u�v�`�l�v�����Q�U�N�P�����Ɍf�ڂ��ꂽ�L�����ꕔ�ҏW�������̂ł��B

�������u�v�`�l�v�ŐV���̍w�ǂ�����]�̕��͎��̂����ꂩ�̃����N���炨�\���݂��������B