第4回:選ばれる施設と選ばれない施設ニーズにマッチした伝え方

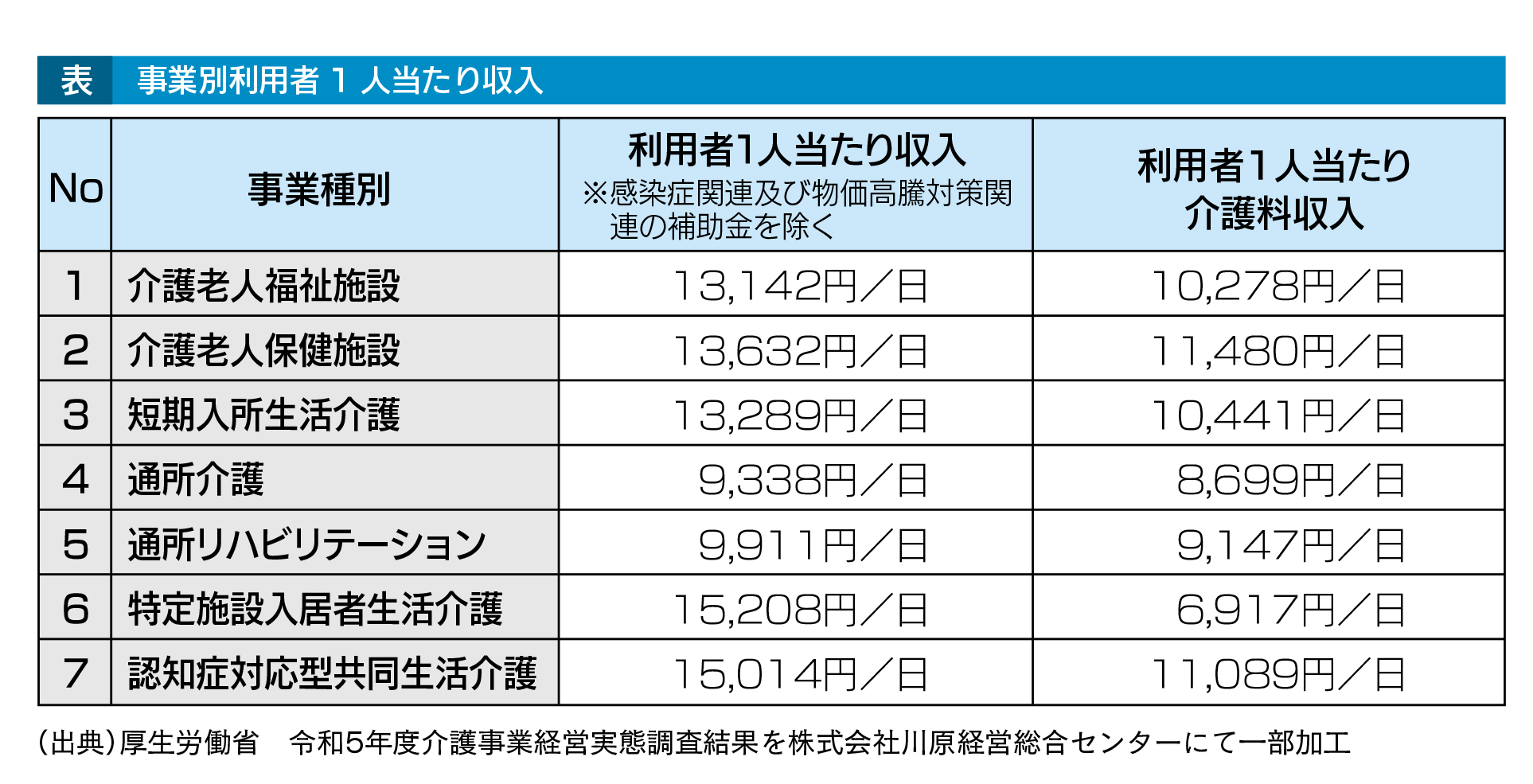

厚生労働省が実施している令和5年度介護事業経営実態調査(以下、「実態調査」)では、介護老人福祉施設の令和4年度決算における新型コロナウイルス感染症関連の補助金収入や物価高騰対策関連の補助金収入(以下、「新型感染症等関連補助金」)を除く、利用者1人当たり収入では、1万3,142円/日という結果になっています(表参照)。

これにより、空床期間などが長期化することは大きな減収につながることがわかります。なお、実態調査における介護老人福祉施設の収支差額は、令和4年度決算時点で、新型感染症等関連補助金を含めても、28千円/月という結果のため、1月で空床期間が3日増えるだけで赤字に転落してしまう状況になっています。

そのため、空床期間などを短縮することが経営の安定化には重要なポイントであり、利用者や他事業所から選ばれる施設になることが重要なポイントになります。

利用者の視点

選ばれる施設を目指す場合、利用者の視点を理解する必要があります。

利用者の視点とは、ニーズの理解です。例えば、在宅生活を継続したいが認知症状への対応や夜間の排せつなどに対する不安や負担があるため在宅生活に限界を感じている方の場合、通所系と訪問系を組みあわせることや利用回数などを増やすことで、不安や負担の軽減につながり在宅生活の継続が可能になる場合があります。このような場合、施設のサービスとして訪問系や通所系サービスでどこまで対応可能なのかを明確にし、利用者やご家族(以下、「利用者等」という。)、居宅介護支援事業所のケアマネジャーなどと検討することで、不安や負担が軽減され、信頼関係の構築にもつながります。このように在宅サービスを継続的に利用してもらうことで、身体状態の変化などにより短期入所の利用や施設入所へのスムーズな移行につながります。

このようなことは、介護事業所であれば知っていてあたり前ではありますが、利用者等は、居宅介護支援事業所のケアマネジャー等からサービスの説明を受けても、正確に理解してから利用を開始する方は多くないと考えられます。

そのため、日頃から地域に対して施設で行っているサービスや事例、困りごとなどへの相談対応などを周知していくことで、認知度があがり施設利用をする際の候補として選ばれる可能性が高くなります。

利用者を紹介する居宅支援事業所等の視点

次に居宅介護支援事業所等からの視点で考えた場合、利用者に紹介してもらえるだけの情報を提供しているかが重要になります。

施設を選ぶための要素として、サービス内容や利用者等の自宅からの距離、利用料金などを比較されることがあります。そのため、施設のサービス内容を情報共有していない場合、施設の所在地や利用料金でしか比較できないため、利用する候補にすら選ばれない場合があります。

また、日頃から紹介をしてくれている事業所であっても施設のことを理解して紹介しているのではなく、紹介先が偏らないようにするために順次紹介しているだけの可能性もあります。このようなことを防ぐためには、日頃からのコミュニケーションが重要です。施設の空き状況を伝えるだけでなく、例えば、紹介を受けた利用者が初めて利用した時の状況やその後の様子などを口頭や書面、写真などを活用してこまめに共有することで信頼を得ることにつながります。また、既存の施設の場合、実際にサービス提供をしている時間帯にケアマネジャーに見学してもらい、雰囲気を感じてもらうという方法も効果的です。

施設の特徴を知ってもらうためには、施設で行っているサービスの方針と実際に提供しているサービスとのつながりを説明できる資料を用意しておくと、口頭だけで説明するよりも具体的に理解してもらえるでしょう。例えば、認知症に対するケアに力を入れているならば、認知症加算の算定をしているということだけではなく、具体的な利用者との関わりや、認知症状の軽減、ご家族などの負担軽減につながった事例などを説明することで、施設の状況にあった利用者の紹介につながります。なお、このような事例は利用を検討している方に対して説明する際にも効果的です。

このように、施設の特徴をケアマネジャーに知ってもらうことは、利用者の紹介を受けやすくするだけでなく、その特徴にあわせた加算算定の方針についても理解してもらいやすくなるため、利用者1人当たり収入を上げ、経営の安定化につながります。

適切な情報発信

選ばれない施設の特徴としては、適切な情報が発信されていないことがあげられます。例えば、施設のホームページなどに具体的な情報が載っていない場合や情報は載っているが数年間更新されていない場合があります。

総務省の令和5年通信利用動向調査の結果によると、令和5年の情報通信機器の世帯保有率は、モバイル端末全体で97.4%、スマートフォンで90.6%、パソコンで65.3%という結果になっています。また、総務省の令和6年度情報通信白書によると、インターネット利用率(個人)は、令和元年以降は80%以上で推移しており、令和5年では86.2%になっています。なお、年齢階層別インターネット利用率では、6〜69歳までの90%以上の方が利用しており、70〜79歳の方でも67.0%と半数以上の方が利用している状況にあります。このように、インターネット利用は身近なものになっており、例えば、施設を探す場合や施設を紹介された場合にインターネットで情報を調べることは日常的なものになっていると考えられます。そのため、ホームページに必要な情報や具体的な事例などを載せ、定期的に更新することで、利用する選択肢の一つに選ばれる可能性は高くなります。しかし、ホームページに載っている情報と実際のサービス内容に乖離が発生した場合には、利用者の満足度が低下し、利用継続に至らないだけでなくトラブルに発展してしまうリスクもあります。

選ばれる施設になるためには、施設の特徴や伝えたい思いを言語化し、地域住民や利用者本人、その家族、居宅介護支援事業所等の方がそこで行われる施設サービスをイメージしやすくすることが第一歩となります。そして、実際のサービス内容が言語化されたものよりもよいものを提供することができれば、利用者満足度のさらなる向上にもつながり、よい評判や口コミなどが広がることで新たな利用者に選んでもらうことにつながるのです。

※ この記事は月刊誌「WAM」2025年7月号に掲載された記事を一部編集したものです。

月刊誌「WAM」最新号の購読をご希望の方は次のいずれかのリンクからお申込みください。