���H����݂�n���P�A�ɂ�����

�A�g�E�@�\����

�@�S6��ɓn���āA���H��荞�݂A�n���P�A�ɂ�����A�g�E�@�\�����ɂ��Ă��͂����܂��B

�����M��

�����Ö@�l�J�c��@�J�c�a�@�@���������@���� ���u�@��

��S��F�n���P�A�V�X�e���ł̃`�[�����

�@�{���ł́u�n���P�A�V�X�e���v���������邤���ŕK�v�ƂȂ�`�[����Â̍l�����ɂ��Ă݂Ă����܂��B�n��A�g�Ƃ������炢�Ȃ̂ł�����A��̈�Ë@�֊����ł͂Ȃ��A�����̌o�c��̂��قȂ�g�D���A�g���Ă������Ƃ��K�v�ɂȂ�͖̂��炩�ł��B�u�`�[����Áv�ɂ��Ă͈�ÊE�̂Ȃ��ł��Ȃ�O���狩��Ă��܂����B�������A����܂Ō����Ă����`�[����ẤA��̑g�D���ɂ�����`�[���ł����B��t�A�Ō�t�A���̑��̃R���f�B�J���A�����E�A�������������o�[���W�܂芳�҂���̎��Õ��j�����߂���A���ۂɈ�Â���Ă������Ƃł����B�@���o�g�r�œd�b�ł��鑊�����ł��B����ł��E��Ԃ̕ǂ�����A�R�~���j�P�[�V���������܂���ꂸ�A��肪�������邱�Ƃ͑��X����܂��B

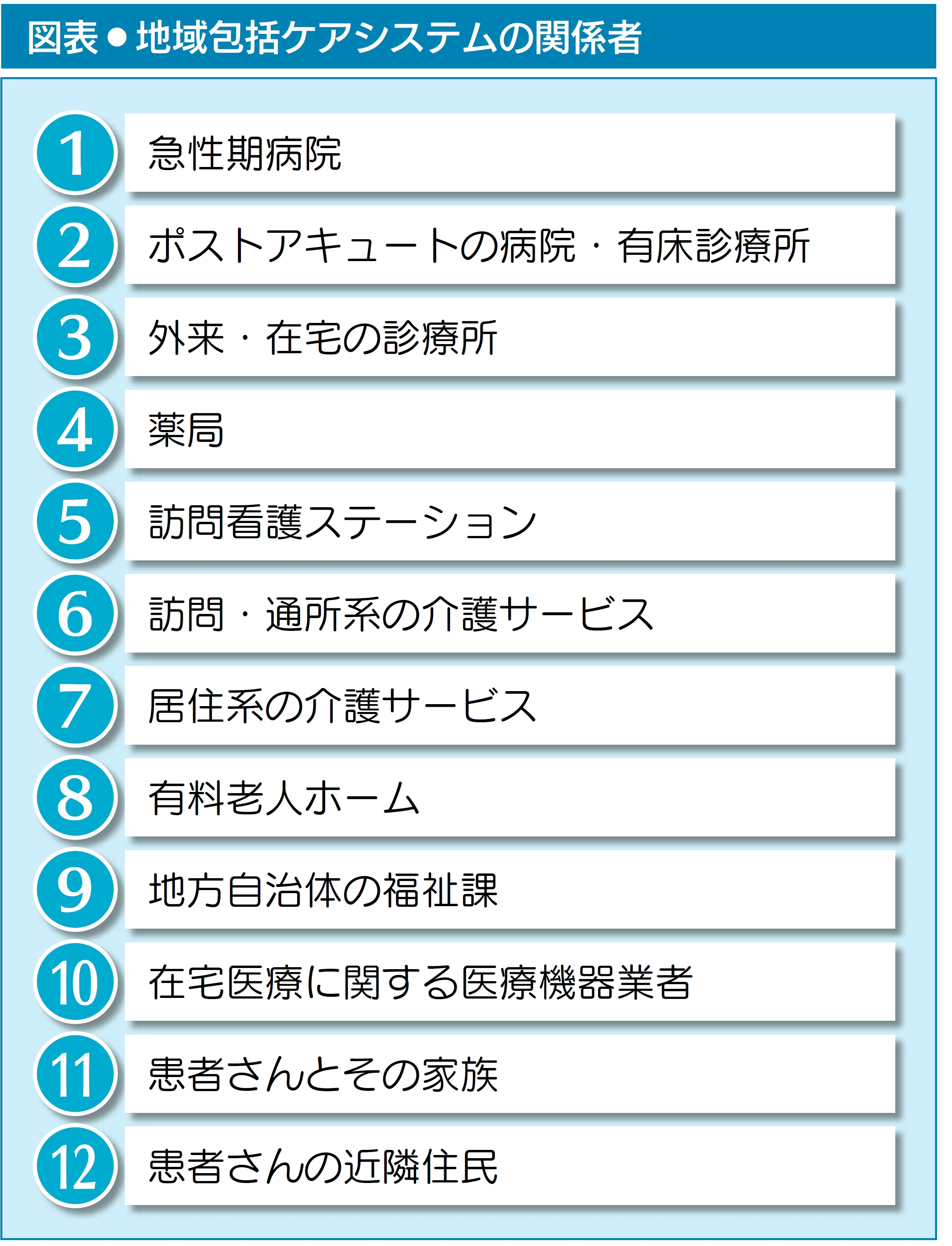

�@�Ƃ��낪�A�n���P�A�V�X�e�����������邽�߂ɕK�v�ȃ`�[����Ẫ����o�[�͂���Ɋg�債�܂��B�}�\�Ŏ������悤�ȊW�҂��o�ꂵ�܂����A��q�̉@���`�[����Â͇@�̂Ȃ��Ŋ������܂��B�܂��A����x���̕a�@�Ƃ̘A�g�������l����̂ł���·@�ƇA�A�B�Ƃ̘A�g�ōςނ�������܂���B���̒��x�ł���A�m���ɑg�D���Ⴄ���Ƃɂ��l�����̑���͂��邩������܂��A��{�I�ɂ͈�Î҂̏W�܂�ł��B�����悤�ȕ������Ă��āA�������p�����X�g���Ă���l�����̏W�܂�ł��B

�@�������A����͍ݑ�܂Ŋ܂߂��A�g���\�z���Ă������Ƃ����߂��Ă��鎞��ł��B����Ɠo�ꂵ�Ă���W�҂��i�i�ɍL����܂��B�C�A�D���炢�܂łȂ�A��Î҂ł��̂ň�Â̌��t�͒ʂ���ł��傤�B�F�A�G�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ȃ��Ă��܂��B�u��t�������Ă��܂��v�u��w�I�ɂ͂����ł��v�ȂǂƂ��������������藧���Ȃ��P�[�X���p�o���܂��B���������_���I�E���I�Șb�����A����I�ȗv�f�����߂��Ă��܂��B����ɁA�H�`�K�Ɏ����ẮA��ÂƂ͂��܂蒼�ړI�Ɋւ��̂Ȃ��l�����ł��B�������ʎs�����`�[����Ẫ����o�[�ɓ˔@����邱�ƂɂȂ�܂��B���ꂾ�����푽�l�ȊW�҂����܂Ƃ߂邱�Ƃ��A�n���P�A�V�X�e�������[�_�[�ɋ��߂���̂ł��B

�@�������A���̃��[�_�[�͕K��������t�ł���K�v�͂Ȃ��ł��傤�B�Љ���m�ł�������A�K��Ō�t�ł�������A�n��ɂ��A�Ǘ�ɂ��A�ς�邱�Ƃ��l�����܂��B�������A��͂蒆�j�ƂȂ�̂́A����ɂ�����t�ł��邱�Ƃ������͂��ł��B���̍ۂɁA���܂ł̂悤�Ɂh��Ág���펯�̐l�������W�܂��čs���Ă����`�[����ÂƓ������o�ŁA���܂Ƃ߂悤�Ƃ���Ǝ��s�����˂܂���B����܂ŕa�@�̂Ȃ��Ŏ��{���Ă����펯����蕥���A��ʎs���Ƃ��ďW�܂����l�����𑩂˂Ă������_���������Ȃ��ł��傤�B

�L�`�̃`�[����Âɋ��߂���ۑ��

�@���āA���������L�`�̃`�[����Â����ʂ���u�e�[�}�v�̂��������l���Ă݂܂��B�Ⴆ�u�݉@�����v�ɂ��Ăł��B��ʎs�����炷��Ɓu�Ȃ����炢�̂悤�ɁA�{�݂����X�Ɠ]�@���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��v�Ƃ����̂������ȋC�����ł͂Ȃ��ł��傤���B�{���Ȃ��t��Ō�t����������n��̊�ƂȂ�a�@�ł����Ɛf�Ă��炢�����A�Ƃ����̂����ʂ̐l�ł��傤�B�������A��X��Â���鑤���炷��ƁA���ꂪ�������ƂȂ��Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł��B��������ؒ��J�ɂ��`�����A�������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�}�����a�@����A�|�X�g�A�L���[�g�̕a�@�A���̌�V���ɁA�Ō�͗L���V�l�z�[���Ɠ]�@�����ꍇ�ɂ͂S������ޏo������܂��B���ꂪ���J���̊ԂɋN����̂ł��B���N�Ȑl�ł��A������������قǃR���R���ƕς�邱�Ƃ͒������ł��傤�B������A�ɂ݂������҂�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B�����ȃX�g���X�ł���A�l�ɂ���Ă͂���ςȂǂ������N�����Ă��܂����Ƃ͗e�Ղɍl�����邱�Ƃł��B

�@�u�����͋}�����a�@������1�T�Ԃ��������܂���B���Â��I���̂ŁA���T�ɂ́����a�@�ɍs���Ă��������v�Ȃ�Č��t�ł́A�{���̈Ӗ��ŗ����ł����ʎs���͂��܂���B�܂��ĕa�@�͂��ׂē����A�ǂ����}�����ŁA�ǂ������}�����A���������Ƃ������Ƃ͌����܂���B���Â��I���Ƃ����Ă��A�����_�ł͒ɂ����A���ǂ��Ȃ邩�Ȃ�Ă킩��܂���B�u���������̂ɁA�T�����ɂ͕ʂ̂Ƃ���ɍs���Ȃ�āA�������܂��B�����a�@�̂��Ƃ͒m��Ȃ����A�ǂ�����čs�������̂ł��傤���v�ȂǁA��ʂ̐l�̊��o���炷��Ƌ^���s�����炯�ł��B

�@������G��Ă��������̂��u�݂낤�v�ւ̑Ή��ł��B������A�ǂ��������I�������}���������A�Ƃ�����σZ���V�e�B�u�ȓ��e�ł��B����26�N�x�̐f�Õ�V����ň�ᑑ��ݏp�̓_�����������Ă���A�S���݂̈낤�̌����͌������Ă���Ǝv���܂��B�������A���̈���Ōo�@�o�ǂ������Ă���A���S�Ö��h�{�������Ă���A�Ƃ������n������Ȃ��炸����悤�ł��B���ǁA�݂낤�Ƃ������u���Ⴄ���̂ɕύX���������ŁA�{���I�Ȃ��ƂɑΏ����Ă��Ȃ����ʂł��傤�B���҂����Ƒ��̏I�����ɑ���l�������A�f�Õ�V����̂悤�Ɏ�̂Ђ��Ԃ����悤�Ɍ��ς����邱�Ƃ͕s�\�ł��B���̘c�݂������Ă��錋�ʂƂ����܂��B

�@����͉����I�����̉h�{�ێ�Ɋւ��邱�Ƃ����ł͂���܂���B���ׂĂ̈�Â̂�����ɂ��Ă����邱�Ƃł��B90�̗��p�҂����{�݂Ō뚋���x�����N��������钆�ł��~�}�a�@�ɉ^�Ԃׂ��Ȃ̂ł��傤���B�����悤�ɍ���̍ݑ�҂��A�]�[�ǂœ|�ꂽ��A�K��Ō�t�͋~�}�Ԃ��Ă�ŋ~�}�a�@�ɔ�������ׂ��Ȃ̂ł��傤���A����Ƃ�������f�̎厡��ƉƑ����ĂԂׂ��Ȃ̂ł��傤���B�������A���������e�[�}�̓����͒N�ɂł����ʂ̂��̂ł͂Ȃ��A�ʂɓ������ς���Ă��܂��B�����炱������A���܂Ƃ߂�`�[�����[�_�[�ɋ��߂�����̂��傫���Ȃ�܂��B

���@���̋L���͌������u�v�`�l�v�����Q�W�N�V�����Ɍf�ڂ��ꂽ�L�����ꕔ�ҏW�������̂ł��B

�������u�v�`�l�v�ŐV���̍w�ǂ�����]�̕��͎��̂����ꂩ�̃����N���炨�\���݂��������B