多職種協働がキーとなる今回改定ですが、適切な人材や充足した人員の確保は一筋縄ではいきません。人材・人員的問題の解決や、より医療提供体制を効率化する施策の一つとして医療DXがあげられます。今回はその医療DXに係る新設された診療報酬項目に焦点をあてて解説します。

2024(令和6)年度診療報酬改定における医療DXは基本方針の4つの基本的視点と具体的方向性の3つに該当しており、その重要性がうかがえます。さらに医療DXは引き続き整備が進められるマイナ保険証を中心とした医療DX、情報通信機器を用いた診療の推進の大きく二つに大別され、さまざまな診療報酬項目となって表れています。

オンライン資格確認体制は医療情報取得体制の段階へ

前回改定の2022(令和4)年度改定で新設された「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は、保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化され、今回改定でオンライン資格確認が可能な体制から医療情報の取得体制へと見直され、その名称が新たに「医療情報取得加算」と変更されました。

医療情報取得加算に係る施設基準は次の通りであり、改定前の医療情報・システム基盤体制充実加算からの変更はありません。

(1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。

(3)次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。

(ア) オンライン資格確認を行う体制を有していること。

(イ) 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得活用して診療を行うこと。

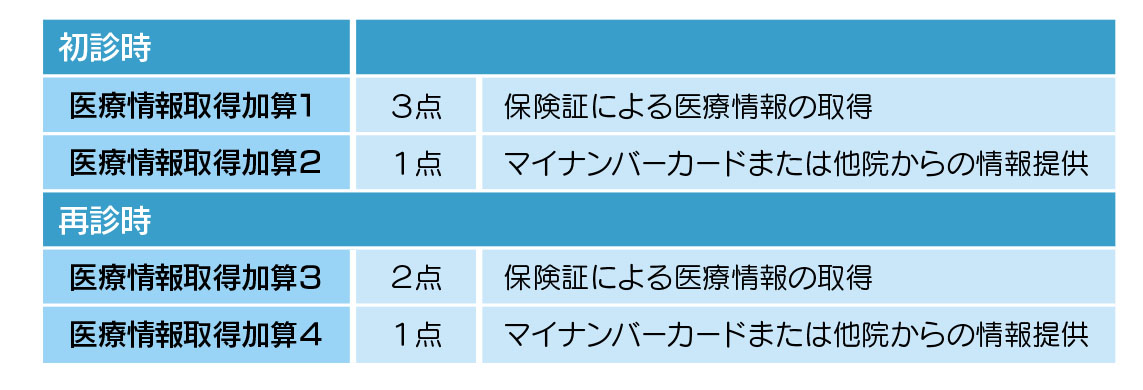

施設基準はそこまで難易度の高い要件ではないと思われますが、懸念すべきは実際の算定要件です。算定区分は下表の通りとなっており、医療情報の取得方法によって算定すべき点数が変わります。

初診時の保険証利用の場合は3点、マイナンバーカード利用の場合は1点と、医療DX化で推進されているマイナンバーカード利用の方が低い点数が設定されています。収入的に見れば従前の保険証利用による算定の方が収入効果の高い診療報酬といえます。しかし、患者側の視点においてはマイナンバーカードを使わないと患者負担が高くなるため、自ずとマイナンバーカード利用者が増加することが考えられます。また、医療情報の取得方法によって請求金額が変わることの説明対応に追われるなど、受付事務職の負担が増加することも想定しておかなければならない点の一つです。

2024年12月に健康保険証発行が廃止され、マイナンバーカードによる保険資格・医療情報の確認が主流となることを想定すると、診療報酬が付いている今のうちに医療情報取得に係る体制を整備し、マイナンバーカードによる情報取得をスタンダードとする院内の方針・運用を整えておくことが後々の経営効果を生む基盤となるのではないでしょうか。

取得した医療情報の活用体制も評価される

医療DXの推進は、患者の医療情報を取得する体制整備だけを評価しているわけではありません。取得した後に患者の診療へ有効活用できる体制が整備されていれば、これも診療報酬で評価するとされている項目があります。今回改定で新設された「医療DX推進体制整備加算」がその一つです。

医療DX推進体制整備加算は取得した患者の医療情報を活用し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制確保の評価を目的とした加算で、医科・歯科・調剤でそれぞれ8点・6点・4点と算定点数が分かれています。

施設基準要件にはオンライン請求やオンライン資格確認を行う体制、取得情報を診察室等で閲覧可能な体制などがあげられますが、そのなかでも特筆すべき施設基準を次の通り抜粋します。

■ (医科・歯科)電子処方箋を発行する体制を有していること(経過措置:令和7年3月31日)

■ 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること(経過措置:令和7年9月30日)

■ マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること(令和6年10月1日から)

それぞれ、経過措置や適用開始日が設定されており、期限内の準備が必要な施設基準です。

電子処方箋

医科・歯科・調剤一体的な医療DXの推進として、早期から取り組まれていた電子処方箋の発行対応は、令和6年2月現在で6万を超える医療関連施設から利用申請がなされており、着実に普及されています。

電子カルテ情報共有サービス

また、電子カルテ情報共有サービスは2025年4月開始予定となっており、文書送付サービス・健診文書閲覧サービス・6情報閲覧サービスから構成される重要なインフラとなる仕組みです。具体的な導入方法や補助金等の情報はまだ開示されていませんが、当該加算の施設基準要件としてだけでなく、日常診療への活用が大いに期待されるサービスであると思われます。

マイナンバーカードの健康保険証利用実績

そして、マイナンバーカードの健康保険証利用の一定程度の実績についてですが、数値設定などはいまだなされておらず、地域性や医療機関特性を考慮した基準となるよう中央社会保険医療協議会にてヒアリングと議論がなされる予定になっています。

施設基準要件を満たすハードルが比較的高く、現状も不明瞭な点は多いですが、医療情報取得加算と同様に、今後の医療提供体制はDX化がなされていることが前提です。そのため、診療報酬が付いている今のうちに院内の設備・運用体制を整備し、診療報酬の適切な請求が可能となる体制整備を進めることが、後々の安定した経営効果を生む基盤となると考えられるのではないでしょうか。

救急医療機能は情報通信機器を用いた診療体制が基本となる

現行の診療報酬項目にも情報通信機器を用いた医療DXの推進が表れています。

総合入院体制加算・急性期充実体制加算・救命救急入院料を届け出る医療機関に対して、各施設基準に「救急時医療情報閲覧機能を有していること」という文言が追加されました。

救急時医療情報閲覧機能とはレセプト情報に基づく患者の医療情報を取得できるシステム機能のことで、令和6年10月からの運用開始が明示されています。意識障害等で同意取得困難な患者の医療情報を「救急用サマリー」として入手できるため、これまでの受診歴の把握やかかりつけ先特定など、情報取得と情報伝達の円滑化が期待されます。

避けては通れない医療DX

医療業界における昨今の人材不足問題は、非常に深刻です。しかし、医療の高度化・充実化を期待する患者ニーズは日々高まっていく一方です。限りある医療人材資源を効率的かつ高品質で提供するためにも、今回改定の医療DXに係る診療報酬の有効活用は避けては通れないものとなっています。

業務の質を維持・向上しつつ収入効果も担える施策の検討が必須ではないでしょうか。

※ 弊社ホームページ(https://www.kawahara-group.co.jp)にて、令和6年度診療報酬改定に関する診療所向け解説動画を掲載しています。あわせてご覧ください。

※ この記事は月刊誌「WAM」2024年8月号に掲載された記事を一部編集したものです。

月刊誌「WAM」最新号の購読をご希望の方は次のいずれかのリンクからお申込みください。